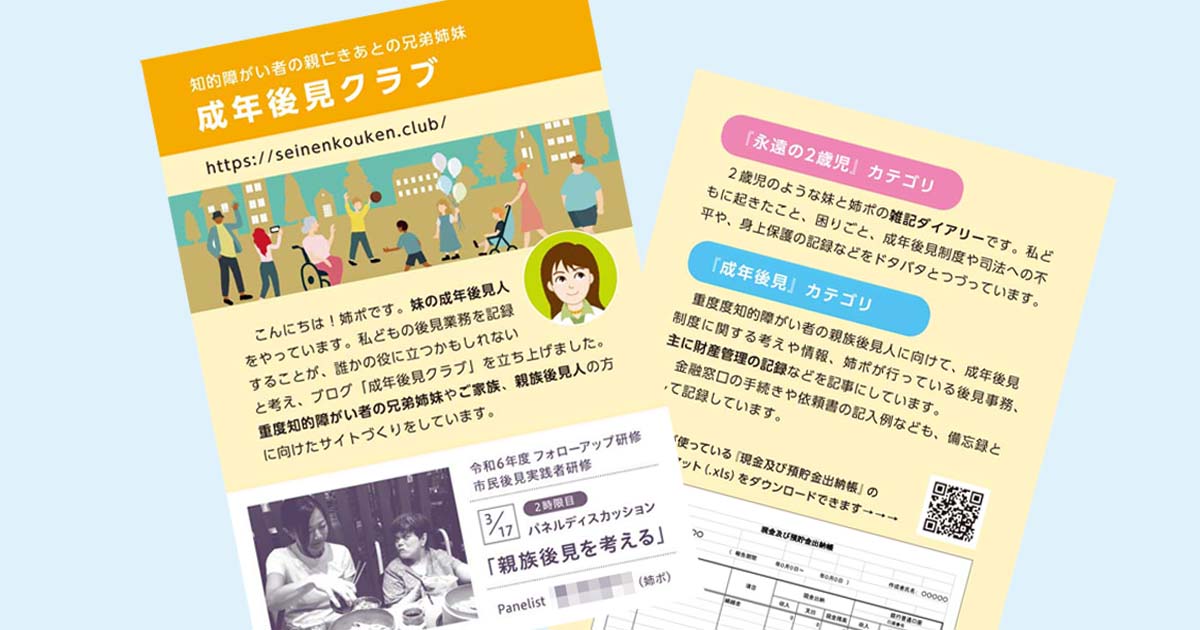

2024年3月17日、東京大学で行われました

市民後見実践者研修(令和5年度フォローアップ研修)に

登壇してきましたので、ご報告いたします。

今回受講された方は、会場オンライン合わせ130名ほどとお聞きしています。

ありがとうございました!親族後見のパネルディスカッションも、ご活動のヒントになったなら嬉しいです。

また『親族後見』を取り上げてくださった事務局・先生方にお礼を申し上げます。

市民後見実践者研修(令和5年度フォローアップ研修)

2限目 パネルディスカッション

『親族後見を支える地域連携のあり方』

パネリスト

姉ポ(12期修了生)とTさん(13期修了生)

アドバイザー

遠藤英嗣 先生(元検事・公証人|弁護士|地域後見推進センター理事長)

MC

片岡武 先生(元裁判官|弁護士|地域後見推進センター常務執行理事)

2024年3月17日@東京大学の某教室

レジュメではテーマに「地域連携の〜」とあるのですが、それを考えるのは受講者の方々にお任せして、私どもは親族後見人の業務についてお話をさせていただく形になりました。

1限目で橋本圭司 先生(昭和大学准教授)が、高次脳障害や認知症についての講義。

米国では、双方が発達障害のひとつとして扱われていて、意外ながらその考え方に大変共感しました。おもしろかった!

最近姉ポは、日本における差別の発端が命名センスによるものではないかと思うことも。

その流れから、Tさんの高次脳障害にまつわるお話。

私どもにおける、家庭裁判所や職業後見人、行政とのやり取りの話を経て、

3限目で寺田さや子 先生(横浜家庭裁判所 判事)の講義。

姉ポは不信感しかない家庭裁判所ですが、横浜家裁内で行われている丁寧な聞き取りや事務、ご判断の過程などをお聞きし安心感を得ました。

と同時に、小倉支部がかなりイレギュラーであったことを認識しました。

「弁護士と裁判所はグルだと思ってました」

なんて言って申し訳ございませんでした

大切なお時間を使い、私ども親族後見人のパネルディスカッションにお耳を傾けてくださる裁判官には、信頼の思いしかありません。

登壇の裏側

パネルディスカッションとはいえ、パネリストは2人。

MCの質問に対し、即答したわけではありません。

綿密な打ち合わせをしています。

予定していた質問から、当日の進行であぶれたものもあります。

が、なんとか臨機応変に話をつなげられました(と思う)

妹ちゃんの類型は後見ですが、

Tさんのところは、代理権なしの保佐。からの解除。

これまで認知能力の回復のケースを考えたことがなかったので

今回一緒に登壇できたことで、大変勉強になりました。

研修会の最後にパネルディスカッション第2部を行い、

その中でTさんのスライドを流されたのですが、一番いいところでハウリング。

音声が聞き取りづらくなってしまいました。

姉ポは打ち合わせで一度そのスライドを拝聴していたのですが、

ホロリ...とする感動的な流れだったのですよ。

レジュメについて

自分の部分で、公開が差し支えないもののみ。

- 自己紹介(私どもの環境や成年後見制度利用の経緯や現在の問題点)

- 後見申立て

- 選任後における後見態勢の変化

(課題解決に伴う専門職の辞任による親族後見人へのリレー) - 報酬問題(後見人の報酬の在りかたの検討)

- 親族後見人の必要性など

- 後見人を目指す方々への期待・アドバイス

第1部75分、第2部10分ほどでした。

さいごに

私もTさんも、今回のパネルディスカッションでは

お伝えしたい全てを話せたわけではありません。

親族後見人や制度利用をご検討中の方が、未来に期待できるような内容にしたつもりです。

登壇後、受講者の方々からお声かけをいただきました。

今回漏れたテーマや、深掘りしたお話は、いつか別の機会でお伝えできますと幸いです。

あと、専門職後見人の方へ。

職業後見人をディスった感がありますが、親族はこのように考えていることを知ったうえで業務をおこなってほしいという思いです。

とても頼りになる方がいらっしゃることも存じています。

後日 → 配信用の録画を観せていただきました。

自身の発言はよいとして...人の話を聞いている姉ポが挙動不審で、近々脳みその記憶から消そうと思います。